L’agence de l’eau accompagne l’équipement des systèmes d’assainissement -stations d’épuration et réseaux de collecte-, l’amélioration des performances des équipements, les plus prioritaires, existants collectifs ou non-collectifs, promeut une gestion préventive, voire curative du temps de pluie si nécessaire, et engage des actions de réduction voire de traitement des substances dangereuses pouvant transiter par les réseaux d’assainissement.

Des progrès constatés

Depuis 30 ans, on note une grande amélioration de la qualité des cours d'eau du bassin Rhin-Meuse vis-à-vis de la pollution domestique. Ces progrès sont dus à :

- Une meilleure collecte des eaux usées par les collectivités : 94% de la population est raccordée à un ouvrage d'épuration ;

- Un meilleur équipement des collectivités ;

- Un meilleur traitement des pollutions par temps sec ;

- Un plus grand nombre de stations d'épuration : 1 000 actuellement contre 350 au début des années 1990.

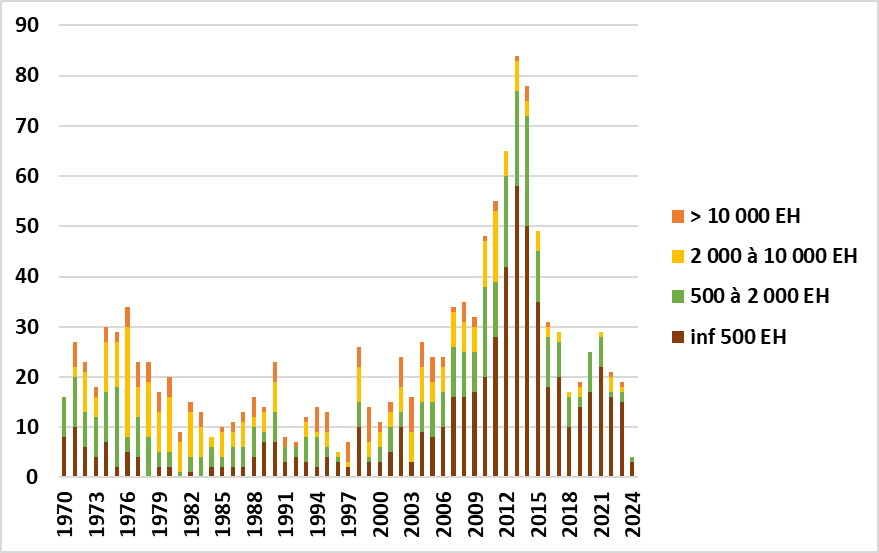

Nombre de stations créées par an

Chaque jour, 1 100 000 m3 d’eaux usées sont collectés et traités dans les ouvrages d’épuration des collectivités du bassin Rhin-Meuse

Deux enjeux structurants

Cette évolution très positive de la qualité de l’eau grâce aux efforts réalisés en matière d’assainissement des eaux usées doit être poursuivie car des manquements sont observés et ils pénalisent l’atteinte du bon état des eaux.

L’amélioration continue des performances des systèmes d’assainissement est soutenue par l’agence de l’eau qui conditionne ses aides à la mise en place de diagnostics permanents au 12e programme.

La connaissance des rejets s’est fortement améliorée ces dix dernières années avec des programmes d’équipement des déversoirs d’orage et la publication d’un guide de portée nationale par l’agence de l’eau et les services de l’État.

2 grands enjeux constituent des priorités au 12e programme en matière d’assainissement :

- la réduction des rejets de phosphore qui déclassent encore actuellement 1/3 des masses d’eau. L’agence de l’eau lancera un plan phosphore avec les services de l’État pour reconquérir ces cours d’eau, rendus plus fragiles par le changement climatique et la baisse des débits d’étiage ;

- la gestion des rejets de temps de pluie des systèmes d’assainissement, et des réseaux pluviaux, source de pollution pour les macropolluants -principalement des déversements de réseaux saturés par temps de pluie- et les micropolluants liés au ruissellement urbain.

Deux tiers des montants de travaux nécessaires à la reconquête du bon état sont liés à la gestion du temps de pluie. Pour cela, des stratégies de réduction des rejets urbains en période de pluie sont mises en œuvre et vont être amplifiées au 12e programme, en favorisant les approches préventives intégrées aux politiques de la ville, mais également les actions curatives nécessaires (bassins d’orage, renforcement de collecteurs de transfert...) et la réduction des substances toxiques, émergentes ou non, qui transitent dans les systèmes d’assainissement.

Pour accompagner l’amélioration de la qualité des eaux en milieu rural, l’agence de l’eau accompagnera également les mises en conformité des installations d’assainissement non collectif sur les secteurs prioritaires, ainsi que les installations présentant le plus de risques pour l’environnement en secteur non prioritaire ; ces actions devront être organisées par les collectivités compétentes.

Les approches préventives intégrées aux politiques de la ville peuvent représenter des économies de 45 %.

Les substances dangereuses des collectivités

Les substances dangereuses déversées au réseau public d’assainissement peuvent émaner de plusieurs sources : rejets d’industries raccordées et d’établissements spécifiques (hôpitaux, maison de retraite…), rejets de l’artisanat, rejets domestiques, rejets urbains par temps de pluie….

La réduction des rejets de substances liées au ruissellement urbain passe par une stratégie de gestion à la source des eaux pluviales, et de réduction des débits déversés.

La recherche des micropolluants dans les eaux usées traitées et dans les eaux brutes est obligatoire pour les stations d’épuration de plus de 10 000 équivalents-habitants (une centaine sur le bassin Rhin Meuse).

La démarche, accompagnée financièrement par l’agence de l’eau, comprend :

- la recherche pendant une année de la présence de micropolluants dans les eaux brutes en entrée de station et dans les eaux traitées en sortie de station afin de déterminer si certains micropolluants sont présents en quantité significative ;

- la réalisation d’un diagnostic vers l’amont pour les substances retrouvées en quantité significative afin de déterminer les sources d’émission de ces micropolluants et de proposer des actions de réduction de ces émissions via un plan d'action.

Parallèlement à cette démarche, l’action de l’agence de l’eau dans le domaine de l’artisanat et de la réduction des pollutions diffuses toxiques s’appuie sur le déploiement d’opérations collectives territoriales.

Enfin, l’agence de l’eau ouvre au 12e programme un dispositif d’aide au traitement des micropolluants en station de traitement des eaux usées, pour les ouvrages de plus grande taille.

Les objectifs fixés

Par temps sec :

- La mise en conformité de l’assainissement de 110 petites communes ;

- L’amélioration des performances en matière de phosphore, particulièrement sur 25 stations de plus de 10 000 EH et sur toute nouvelle station créée, avec des solutions adaptées en milieu rural.

Par temps de pluie :

- L’engagement d’études de gestion des pollutions par temps de pluie pour 87 moyennes et grandes agglomérations ;

- L’engagement de plans d’actions mixtes privilégiant le déraccordement de surfaces actives et la gestion préventive du temps de pluie - voir rubrique “Eau et nature en ville et village” mais aussi les actions curatives nécessaires.